初夏时节,广东省农业技术推广中心大亚湾基地养殖车间内一派生机勃勃。赤点石斑鱼、老虎斑、波纹龙虾等珍贵种苗在水池里中欢快游弋,这些被誉为“海洋芯片”的优质苗种非凡策略,正承载着广东建设现代化海洋牧场的战略使命,源源不断地游向广袤的中国南海。

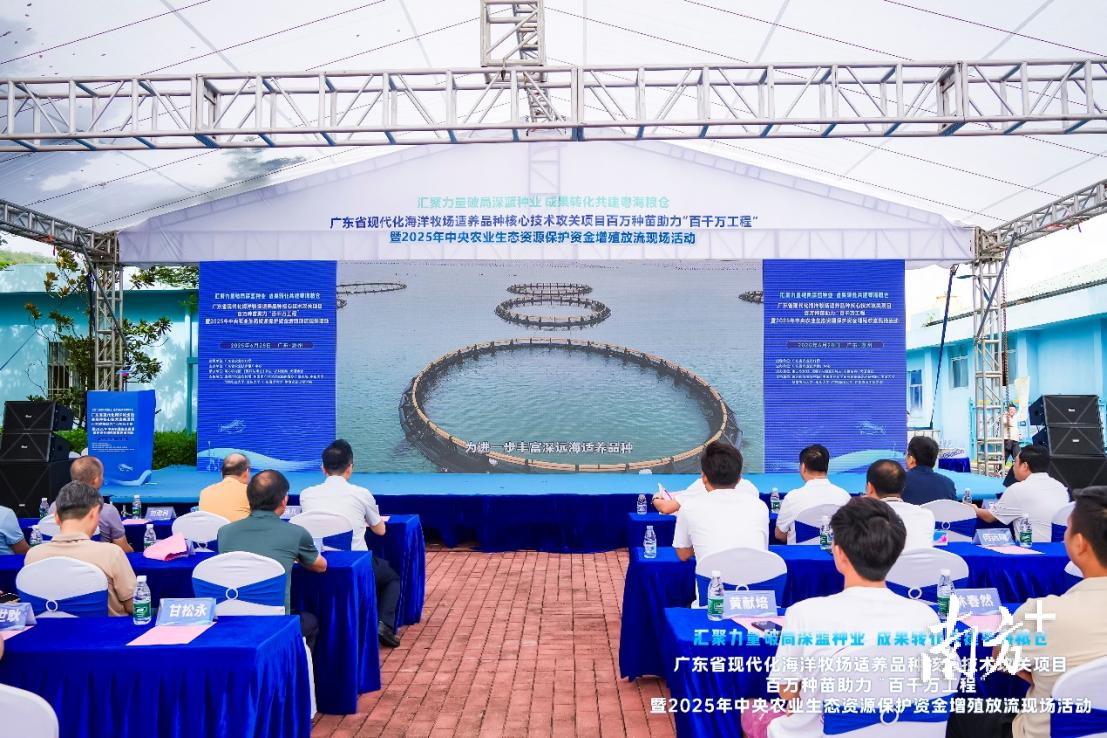

6月28日,在广东省农业技术推广中心大亚湾基地,广东省现代化海洋牧场适养品种核心技术攻关项目“百万种苗”助力“百千万工程”暨2025年中央农业生态资源保护资金增殖放流现场活动隆重举行。

以南方种业创新基地为战略支点,广东正全力撬动全国领先的现代海洋牧场建设。这一重大举措,既是对省委“百千万工程”的深化落实和创新发展,更是将“新质生产力”理念深度融入海洋经济的具体体现。

从技术突围到深海养殖

这并非一次简单的种业技术攻关成功展示非凡策略,而是对广东在建设"海上粮仓"、守护海洋生态、推动乡村振兴等维度的“大阅兵”。

时间回拨到2024年7月,广东省现代化海洋牧场适养品种核心技术攻关项目正式启动。一年来,来自全国的63个科研团队对28个适养品种进行孜孜不倦的技术攻关,成果百花齐放。

硇洲族大黄鱼野生群体驯养全面成功、章红鱼实现全人工繁育、波纹龙虾实现100%抱卵、青衣鱼在国内首次实现人工产卵、金枪鱼在国内首次实现陆基循环水池塘驯养、四指马鲅在国内首次实现工厂化全链条培育养殖,为现代化海洋牧场的发展注入了强劲动能。

在该项目带动下,不仅丰富了广东省现代化海洋牧场适养品种,更为加快推进科研成果转化推广应用奠定了坚实基础。

在种业对接帮扶方面,广东省农业技术推广中心已建立种业对接帮扶机制,将科研成果与沿海地区的发展需求紧密结合。子课题团队产出种苗的30%用于帮扶14个沿海地级市现代化海洋牧场一级开发主体和“百千万工程”典型村养殖主体。

项目实施以来,由广东自主繁育黄姑鱼、黄金鲹、管角螺、章红、鲷科鱼类、贝类等1000多万尾苗种相继赠送给湛江、阳江、汕尾、惠州、珠海等地。打通了从实验室到田间地头的成果转化壁垒,真正实现科研资金取之于民、科研成果用之于民。

从实验室育种到深远海养殖,从技术创新到产业升级非凡策略,这场活动释放着广东向海图强的坚定信心、决心和恒心。

数据显示,广东省在深远海养殖鱼种储备上已跃居全国首位,水产苗种年产量超1.3万亿尾,稳居全国首位,其中海水鱼苗占全国超四成,虾苗约占全国1/3。2024年广东省海水产品养殖产量再创近10年新高,其中海水鱼养殖产量占全国产量近一半。

建设海洋强省的广东答卷

从启动大项目,到打造大平台,再到培育大产业,通过政府引导+科研支撑+市场化运营的创新模式,广东探索出了一条科研反哺民生的新路径,也彰显了作为海洋强省的责任担当。

2023年以来,广东深入实施"百县千镇万村高质量发展工程",在现代化海洋牧场建设中取得系列突破。种业创新实现新跨越,多个适养品种育种技术取得重大进展;装备创新迈上新台阶,抗台风深水网箱等新型设施相继投入使用;产业布局展现新气象,粤东粤西沿海产业集群初具规模。

活动现场,还进行了2025年中央农业生态资源保护资金增殖放流活动。广东省农业农村厅渔业资源保护处处长刘炜指出,水生生物增殖放流是养护水生生物资源的重要举措,对恢复渔业资源、净化渔业水域环境、保护生物多样性、保障水产品有效供给和促进渔民增收发挥着积极作用。广东高度重视生态文明建设和海洋生态环境保护工作,坚持生态修复、突出生态保护、强化生态共治,持续推进增殖放流科学化、规范化。

“现代化海洋牧场建设,是践行大食物观的重要举措,也是实现乡村振兴的蓝色引擎。”中国工程院院士、海水养殖生物育种与可持续产出全国重点实验室主任陈松林表示,广东省现代化海洋牧场适养品种核心技术攻关项目行动,实现了以种业振兴夯实产业根基,以种业创新培育海洋牧场新质生产力。

从一条鱼带动一个产业,从一个产业造福一方百姓。广东正以种业创新为笔,以海洋牧场为纸,描绘着现代渔业高质量发展的壮美画卷,共同谱写耕海牧渔的新篇章。

撰文:刘祖凤

来源:南方农村报

广瑞网提示:文章来自网络,不代表本站观点。